Wer falsch die Küchenarbeitsplatte imprägniert, der verliert?

Die Hausmesse der Firma Magna in Loitsche wurde durch Vorträge aufgelockert, die sich mit Alltagsproblemen in der Werkstatt befassten. Aus dem gemeinsamen Vortrag von Herrn Jedersberger von der Fa. Möller Chemie und Herrn Fahrenkrog vom Magna Beratungsservice ist dieser Newsletter auf Wunsch einiger Teilnehmer entstanden.

Muss eine Küchenarbeitsplatte imprägniert sein?

Definitiv nein, es gibt kein „Muss“ aber es ist bei deutschen Kunden und verschiedenen Materialien sehr empfehlenswert, um weniger Schmutz-Reklamationen zu bekommen.

Was bedeutet eine Imprägnierung eigentlich?

Aus der Sicht des Endkunden: Selbstreinigend. Am einfachsten ist ein Zitat aus dem Merkblatt Küche des BIV:

„Eine Imprägnierung dient als temporärer Schutz gegen eindringende flüssige Substanzen. Fleckenbildner sollten daher umgehend entfernt werden, um die Einwirkzeit so kurz wie möglich zu halten. Heißes Fett, chemische oder bioorganische Lösemittel (Fettsäuren) und bestimmte Reinigungsmittel können die Wirkung der Imprägnierung schleichend herabsetzen oder sofort zerstören. Eine komplette oder teilweise Patinierung (Verdunkelung) durch

Ablagerungen kann nicht verhindert werden. Eine Auffrischung der Schutzbehandlung ist nach vorheriger Grundreinigung i. d. R. möglich.“

Was ist eigentlich drin?

Es sind mindestens drei Substanzen vorhanden:

a) Silan–Siloxane sind für die hydrophoben Eigenschaften zuständig. Es sind Mikrosilikate, die für die Unterbrechung der kapillaren Eigenschaften eines Natursteins verantwortlich sind. Nicht zu verwechseln mit dem Perleffekt, der nur ein Showeffekt ist und nichts über die Qualität eines Imprägniermittels oder die Anwendungsqualität aussagt. Es ist keine Sperre gegen Salz aus den Spülmitteln!

b) Polymere sind für die oleophoben Eigenschaften zuständig. Meistens handelt es sich um Fluorpolymere. Diese „Ölsperre“ ist nicht zu vergleichen mit einer Folie, sondern eher als „Verzögerer“ anzusehen. Läßt man eine Ölpfütze stehen, kann in Abhängigkeit von der Zusammensetzung, der Öltemperatur und der Porosität trotzdem ein Ölfleck entstehen, der sich entweder selber verteilt (Sesamöl) oder meistens mit einer Ölentfernerpaste optisch entfernt werden kann.

c) Lösemittel ist entweder „Testbenzin“ oder Wasser. Wie bei Wasserlacken sind die wässrigen Produkte „umweltfreundlicher“, aber nicht so effektiv bei Küchen, wie die lösemittelhaltigen Produkte. Dafür lassen sich Reste von Oberflächen etwas länger entfernen.

Welche Vorbedingungen sind einzuhalten?

Die Materialien müssen aufnahmefähig sein. Gesteine, wie z. B. Alta Quarzit, Labrador oder Nero Assoluto haben eine sehr sehr geringe Kapillarität. Glaskeramik, Neolith oder Compac benötigen keine Imprägnierung.

Die Platten müssen trocken sein. Ist Wasser als „Platzhalter“ in den Poren, dann kann kein Kapillarzug entstehen. Oberflächlich getrocknet mit einem Brenner oder Preßluft ist nicht trocken. Besonders bei dichten Gesteinen, wie Bohus, Kuru kann so schnell eine Leopardenfelloptik entstehen.

Die Platten müssen sauber sein. Da passieren die meisten Fehler, weil zur Reinigung vielleicht noch die richtigen Mittel eingesetzt werden, allerdings mit Brauchwassser. Dazu ein Beispiel: Wie oft hörten wir kurz nach dem Einbau diesen Satz: „Ihre Platte aus Assoluto zeigt helle Ränder von Wassergläsern“ Einige Gutachter vermuteten eine falsche Imprägnierung, aber das war nicht der Fall. In den meisten Fällen erfolgt, wie bereits beschrieben, die Trocknung mit dem Propanbrenner oder Druckluft. Restschwebstoffe aus dem Brauchwasser (Kalk und Flockmittel) lagern sich dann auf der Oberfläche ab und sind sogar polierfähig. Deshalb sind die Platten dann auch geringfügig dunkler als vorher. Kommen diese Reste dann mit saurem Wasser in Berührung oder mit destilliertem Wasser (Kondenswasser von Kaffeetassen), so entstehen sichtbare helle Ränder.

Das ist auch oft die Ursache für eine schlecht wirkende Imprägnierung, da die Poren verstopft sind. Ebenso ist der aufliegende Schmutz auch oft für „hellere“ Saugerabdrücke verantwortlich. Der klebt dann an den Saugnäpfen und „fehlt“ auf der Platte.

Wie kann man das verhindern?

Stefan Jedersberger von der Fa. Möller Chemie empfiehlt bei säurefesten Gesteinen die Verwendung eines sauren Reinigers ohne Salz- und Phophorsäure, wie HMK R183 unter Verwendung von Frischwasser um die Rückstände von der Bearbeitung und der Schwebstoffe zu entfernen. Auch das Abspülen der Mittel ist mit Trinkwasser durchzuführen.

Platte mit der Gummiflitsche abziehen und danach mit einem trockenen, sauberen Tuch oder Zellstoff abreiben!

Über Nacht bei Normaltemperatur trocknen lassen!

Wie verarbeite ich die Imprägnierung auf der Küchenarbeitsplatte?

Herr Jedersberger schlägt vor, z. B. HMK S 234 ausreichend aufzutragen, und ca. 10 min „feucht“ halten, damit eine Mindestsättigung erreicht wird. Danach sind die Reste zuerst mit Papier und nachfolgend mit einem sauberen Tuch (Frottee) vollständig zu enfernen. Optische Probleme, wie Streifen und Co sind ein Zeichen für unvollständiges Finish.

Hierbei sind auch die Innenkanten der Ausschnitte, die Unterseite im vorderen Bereich und auch die Rückwände zu behandeln. Fettige, heiße Dämpfe aus Spülmaschinen oder Backöfen können durchaus „durchschlagende Wirkung“ haben, trotz korrekter Imprägnierung. Möller Chemie hat entsprechende Reinigungsanleitungen für die Übergabe an den Endkunden zum Download (www.moellerstonecare.eu).

Auszug aus dem Webinar der Firma Magna

Granit, was ist das eigentlich?

Laut Kundenmeinung sind dies die maßgeblichen Eigenschaften von Granit:

- Unkaputtbar

- sieht immer gleich aus, auch nach 1.000 Jahren

- Säurefest

- Laugenbeständig

- Kann mit Spüli geputzt werden

- Die polierte Oberfläche bleibt für immer.

Was bedeutet Granit?

Es ist ein bestimmtes Verhältnis von Feldspalt, Quarz, Glimmer (hell und dunkel) und Erzmineralien.

Was sagt es nicht aus?

Gebraucheigenschaften, Fleckempfindlichkeit, Abriebfestigkeit, Rostanfälligkeit, Salzbeständigkeit

Wie enstand der Granit?

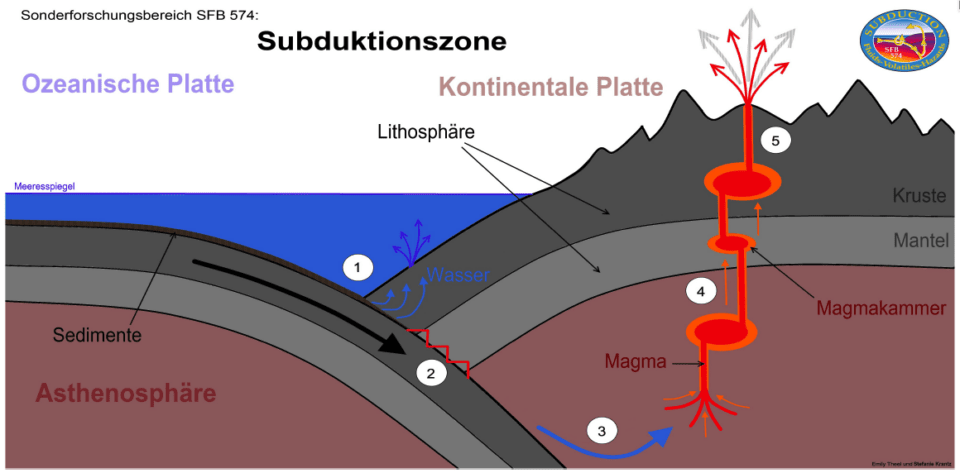

Durch die Schiebung der Krusten werden Wasser und wasserhaltige Mineralien in größeren Tiefen hohen Drücken und Hitze ausgesetzt.

Es bilden sich wasserfreie Mineralien (Wasser wird ausgetrieben) und Wasser vermischt sich mit den Mineralien. Das bedeutet gleichzeitig das das neue Gemisch „leichter“ ist als der umgebene „Mantel“ und aufsteigt.

Dadurch senkt sich der Schmelzpunkt und ein Teil des Mantelgesteins schmilzt. Fertig ist die Magmablase.

Reißt das umgebene Gestein, dann wird der Druck kleiner und die Blase wird wieder fest.

Was passiert mit dem Magma dann?

Dann kühlt es sich langsam ab (10-100 Mill. Jahre).

Die Gemische verfestigen sich langsam und wie bei einer Suppe macht die Dichte eine Sortierung. Der Granit ist relativ leicht und „schwimmt“ oben.

Je nach Druck und Geschwindigkeit der Abkühlung bilden sich die Gesteinsporen, wenn die Kristalle ineinander wachsen.

Der Biotit wächst dabei immer im rechten Winkel zur damaligen Druckrichtung.

Die Mineralien die sich bilden enthalten auch viel Eisen (Biotit, Hornblende)

Zweiglimmergranite (Penalva, Azul Platino) entstehen aus den aufgeschmolzenen Resten der unteren Kruste.

Was folgt daraus?

Jeder Granit ist einzigartig.

Der Anteil an überschüssigem Eisen bestimmt die Rostanfälligkeit.

Flammen kann enthaltene Erze „knacken“. (Penalva)

Bei Bianco Cristall und Silvestre Claro ist das Standard (Rostefix)

Bei Salgadas und Rosa Beta nicht.

Was man nicht sieht

Wieviel Erze in einem Granit versteckt sind, erkennt das Auge nur selten.

Gleiche Optik bedeutet nicht gleiche Eigenschaften.

Auch die Farbbreite eines Gesteins ist abhängig vom jeweiligen Vorkommen, sprich Stufen und Bodenplatten passen nicht zusammen.

Porenradienverteilung und Abriebfestigkeit

Wie funktioninert Abrieb bei Granit, das Gestein ist doch “buckelhart”?

Das gibt es zwei Systeme.

Zuerst die schleifende Wirkung, von Sand wo die Kristalle direkt „angeritzt“ werden.

An den Porenrändern drücken sich Sandkörner rein und durch die Bewegung werden „hinten“ Teile herausgerissen.

Je größer die Porenöffnungen, desto schneller ist der Granit „abgenudelt“.

Wovon hängt die Salzbeständigkeit ab?

Hier ist neben dem Porenraum auch die Kristallform relevant. Rundere Kristalle haken sich schlechter zusammen als zackige Kristalle.

Durch den Kristallisationsdruck der Salze können dann einzelne Mineralien rausgedrückt werden.

Wie zeigt man das dem Kunden?

Das einfachste ist die Klangprobe. An der „Helligkeit“ des Tones kann man die Porenmenge „hören“.

Beispiel Kuru aus Finnland und Padang hell.

Der eine klingt hell, der andere wie eine Holzplatte.

Der Wassertest – Einfach Leitungswasser draufgeben und abwarten (vorher testen)

Nach einiger Zeit die Platten umdrehen und das durchgeschlagene Ergebnis zeigen.

Fazit

Granit ist kein Qualitätsbegriff und wenn man die Entstehung erklären kann wird es auch dem Endkunden klar, das er es mit Fachleuten zu tun hat.

P. S. Baltic Braun hat als Rappakivigranit eine ganz andere Geschichte

Auszug aus dem Webinar der Firma Magna

HMK R 160 bleicht organische Verfärbungen wie z. B. Kaffee, Cola, Blut, Gerbsäure, Rotwein, Blüten oder Holz.

Es löst aber auch Verschmutzungen von Algen, Schimmel, Pilze und Flechten.

Es kommt jedoch vor, dass nach einer Erstbehandlung manchmal keine große Wirkung eintritt. Der Kunde glaubt, dass es sich nicht um organische Verfärbungen handelt.

Was sollte man tun?

Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um sehr hartnäckige Verfärbungen organischer Art.

Oftmals hat man sich einfach zu viel Zeit gelassen um das Problem zu lösen.

Vorhandene dicke Schichten (z.B. Moos) sollten vorher mechanisch (z.B. harte Bürste) entfernt werden. Danach kann man HMK R 160 aufsprühen und wirken lassen. Der Belag sollte immer nass gehalten werden, notfalls ist nachzulegen.

Um die Flüssigkeit von HMK R 160 an Wandbereichen wirken zu lassen, kann man auf die zu behandelnde Stelle ein Papiertaschentuch legen und in diesem die Flüssigkeit (Kompresse) binden. Damit die gesamte Wirkung in den Stein hineingeht und nicht herunterläuft.

Dadurch wirkt die Flüssigkeit auch dort, wo diese wirken soll – mit Richtung in den Stein.

So bekommen Sie definitiv hartnäckige organische Verfärbungen beseitigt.

Bitte beachten Sie auch diese Hinweise!

Sollten Sie weitere Fragen haben, stehe ich gern zur Verfügung.

P.S.: Sie finden diesen Bericht hier auch zum Ausdrucken inkl. Datenblatt.